Archive - Seite 2

-

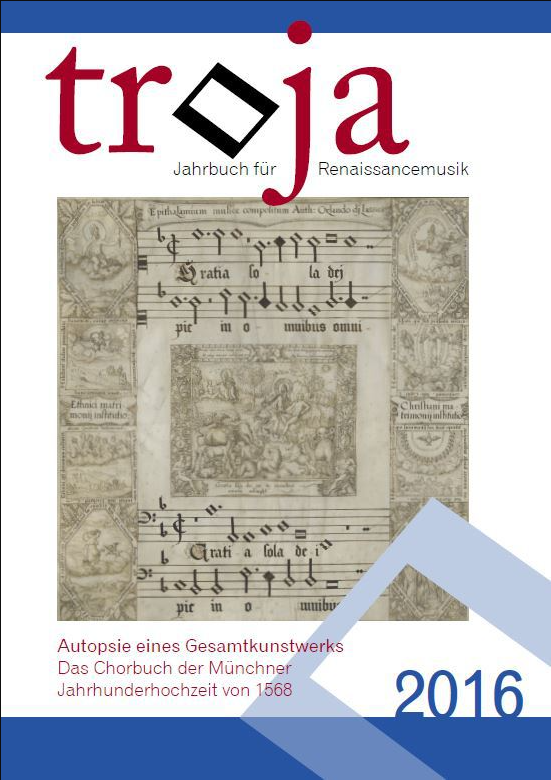

Autopsie eines Gesamtkunstwerks. Das Chorbuch der Münchner Jahrhunderthochzeit 1568

Bd. 15 (2016)Herausgegeben von Björn R. Tammen unter Mitwirkung von Nicole Schwindt.

Im Mittelpunkt des Bandes steht Lassos Hochzeitsmotette Gratia sola Dei und ihre Überlieferung im Chorbuch A-Wn Mus.Hs. 2129. Im Anschluss an die historischen wie medialen Rahmenbedingungen der Münchner Fürstenhochzeit von 1568 kommen die Konventionen der Epithalamiendichtung zur Sprache, dazu analytische, intertextuelle und zahlensymbolische Aspekte der Komposition. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem von den Mielich-Kodizes zwar inspirierten, aber doch eigenständigen Medienverbund, der Rezeption zeitgenössischer Druckgraphik durch den Schreiber und Zeichner Richard von Genua in Hinblick auf die überwiegend alttestamentarischen Bildzyklen sowie der Lesbarkeit emblematischer Bildstrukturen. Auch wird die Integration von Elementen der Commedia all’improvviso in Hinblick auf das Brautpaar, Wilhelm (V.) von Bayern und Renata von Lothringen, erörtert. Ein Appendix erschließt erstmals sämtliche Bildthemen und Inschriften.

-

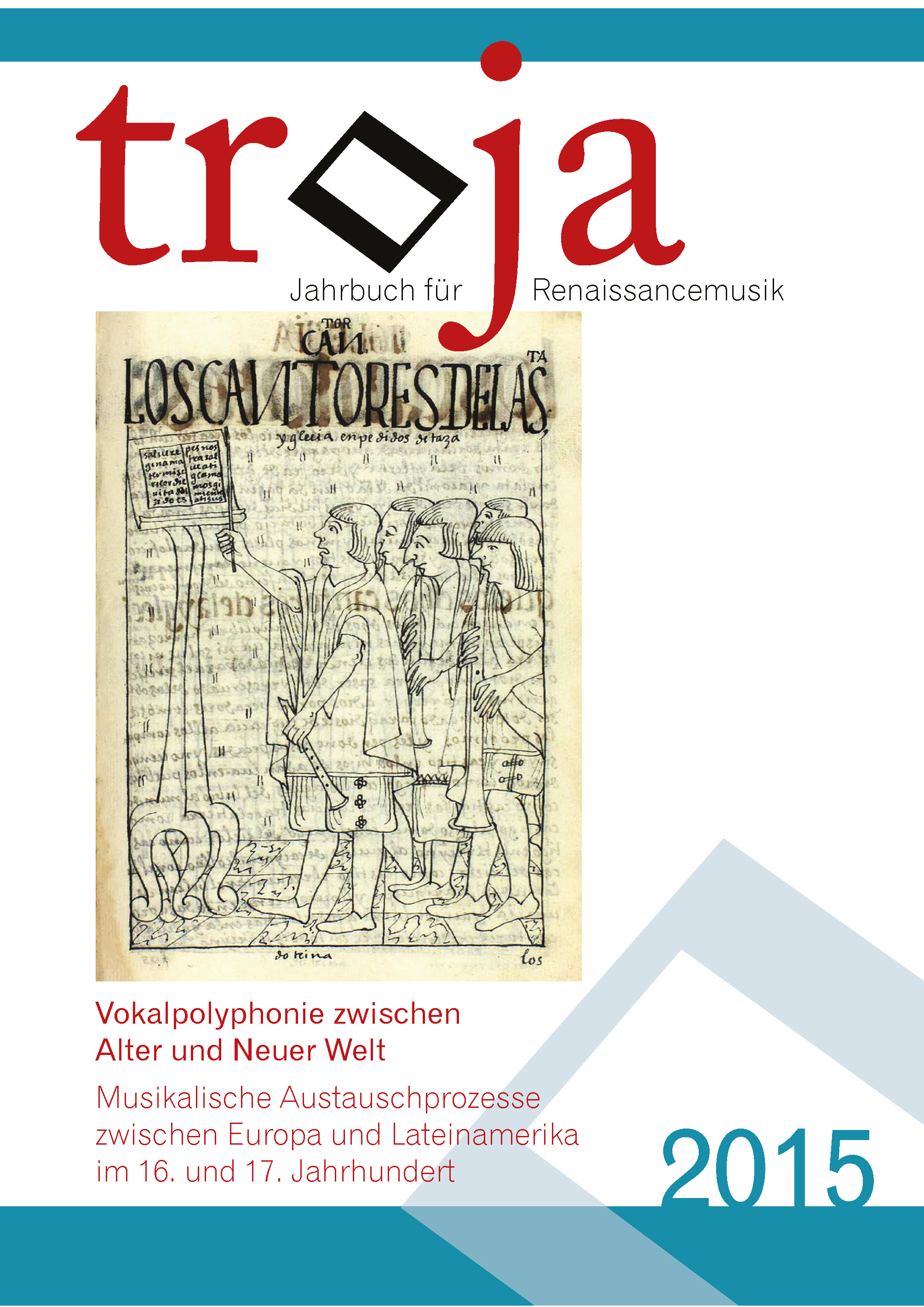

Vokalpolyphonie zwischen Alter und Neuer Welt : Musikalische Austauschprozesse zwischen Europa und Lateinamerika im 16. und 17. Jahrhundert

Bd. 14 (2015)Herausgegeben von Klaus Pietschmann in Verbindung mit Cristina Urchueguía.

Der Band behandelt in insgesamt sechs Beiträgen die Rolle der Musik in der Mission sowie die musikalischen Wechselbeziehungen zwischen Europa und der sog. »Neuen Welt« im 16. und frühen 17. Jahrhundert. Sie nehmen unterschiedliche Spielarten der vielfältigen Verflechtungen, denen die transatlantischen Musikkulturen der Frühen Neuzeit unterlagen, in den Blick. Schwerpunkte der Beiträge bilden die Interdependenzen auf der Ebene der materiellen Kultur, die Rolle der Musik in der Mission, die Ursprungsnarrative frühneuzeitlicher Tänze lateinamerikanischen Ursprungs, die Chorbücher des 16. Jahrhunderts in der Kathedrale von Guatemala City sowie die methodischen Herangehensweisen im Umgang mit sehr weitgehenden Quellenverlusten am Beispiel Brasiliens.

-

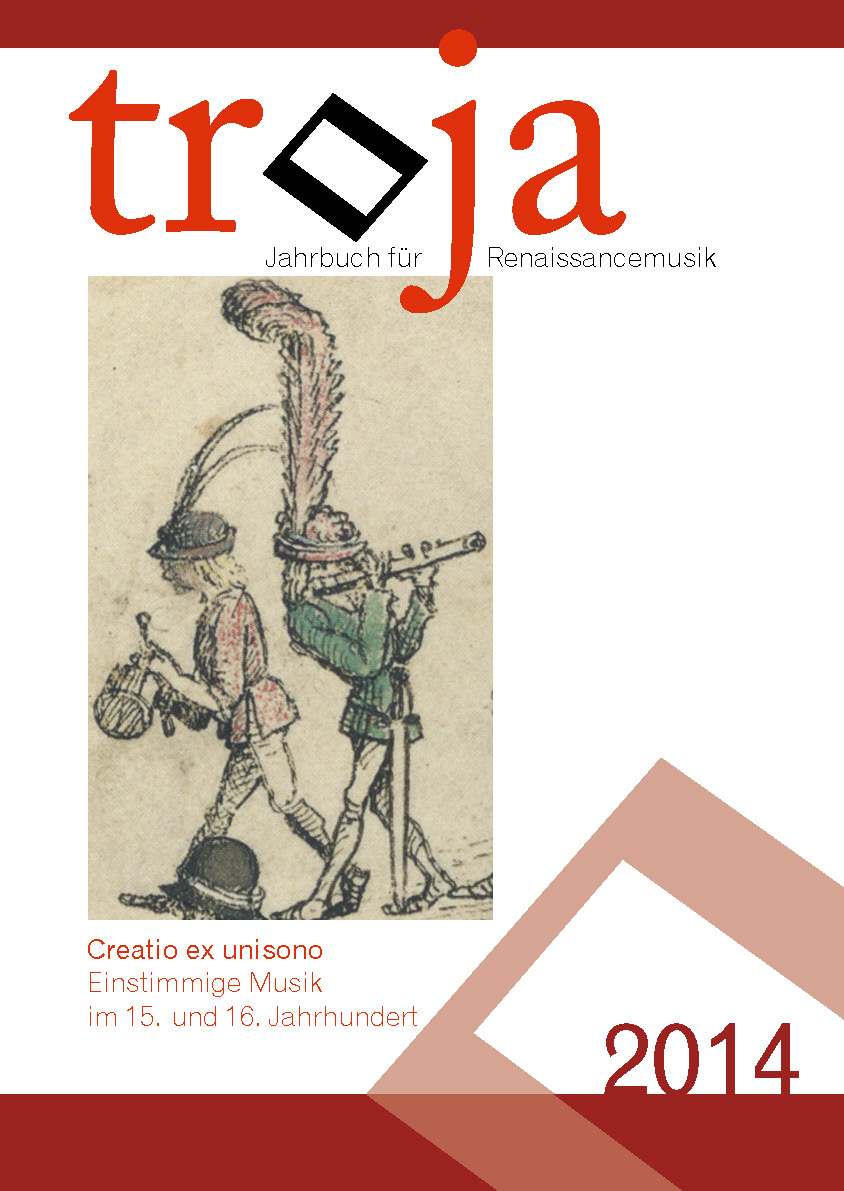

Creatio ex unisono : Einstimmige Musik im 15. und 16. Jahrhundert

Bd. 13 (2014)Herausgegeben von Nicole Schwindt.

Einstimmige Musik der Renaissancezeit steht im Schatten der Erforschung mehrstimmiger Kompositionen, obwohl sie in der historischen Realität eine große Rolle gespielt hat. Die Beiträge des Symposiumsberichts setzen dazu einen Gegenakzent und behandeln geistliches und weltliches Repertoire, das im 15. und 16. Jahrhundert neu geschaffen wurde bzw. ältere Vorlagen maßgeblich erneuerte. Das Spektrum der Themenfelder reicht von der Theorie der Melodiebildung über neu komponierte und bearbeitete gregorianische Liturgien bis zu Chansons, Erzähl- und Tanzliedern. Erörtert werden neben den musikalischen Eigenarten der Monodien auch deren soziale Kontexte wie der französische Königshof, die italienischen Stegreifsänger, die jüdischen Gemeinden im deutschprachigen Raum und die Meistersinger.

-

Imitatio – Aemulatio – Superatio? : Vokalpolyphonie des 15./16. Jahrhunderts in Polen, Schlesien und Böhmen

Bd. 12 (2013)Herausgegeben von Jürgen Heidrich.

In der Forschung gilt die rund einhundertjährige Dominanz franko-flämischer, später auch italienischer Musik während des 15. und 16. Jahrhunderts in Europa als unbestritten, wobei stilistischen, ästhetischen und institutionellen Phänomenen, die sich an der vermeintlichen Peripherie des Einflusses und der Wirkmächtigkeit jener westeuropäischen Vorbilder entwickelten, mitunter ein allenfalls nachgeordneter Status zuerkannt wurde. So ist der Transfer franko-flämischer Kunst in Richtung Osten weniger augenfällig und in der Breite weniger leicht nachvollziehbar, weil die kulturellen, sozialen und institutionellen Bedingungen andere waren. Für das dichte Netz und laikale Milieu kulturell interessierter, zudem von starkem Repräsentationsbedürfnis motivierter italienischer Fürstenhöfe gibt es weder in Deutschland, noch in Polen, Schlesien oder Böhmen ein Äquivalent. Folglich ist zu diskutieren, ob sich der Rezeptions- und Aneignungsdreischritt aus imitare, aemulae und superare, für die Neuzeit 1455 von Lorenzo Valla plakativ formuliert, im Blick auf die hier zu diskutierenden Vorgänge dennoch als nützlich erweisen kann.

-

Musikalische Performanz und päpstliche Repräsentation in der Renaissance

Bd. 11 (2012)Herausgegeben von Klaus Pietschmann.

Das ausgehende 15. Jahrhundert zählt zu den bedeutsamsten Phasen in der langen Geschichte der päpstlichen Sänger: Unter Sixtus IV. (1471-1484) setzt – flankierend zum Bau der Sixtinischen Kapelle – die Überlieferung des Kapellrepertoires ein, und wenig später gelangte mit Josquin Desprez die prominenteste Musikerpersönlichkeit der Jahrzehnte um 1500 in die päpstliche Kapelle. Obwohl diese Vorgänge vielfältig aufgearbeitet wurden, ist bislang nur punktuell die Rolle der Musik als Bestandteil der päpstlichen Repräsentation in ihren Funktionsweisen und Wahrnehmungspotentialen untersucht worden. Der vorliegende Band widmet sich diesem zentralen Aspekt aus interdisziplinärer Perspektive: Ausgehend von den Motivationen und Ausprägungen der päpstlichen Repräsentation in der Renaissance wird die Rolle der Musik in römischen Bildprogrammen beleuchtet. Im Zentrum der übrigen Beiträge stehen die medialen Strategien, die im Kapellrepertoire und anderen musikalischen Anteilen des päpstlichen Zeremoniells zur Anwendung kamen.